El Museo del Flamenco Pop de Cathy Claret

Este texto sintetiza un análisis exhaustivo del Museo del Flamenco Pop de Cathy Claret, abordando su contexto histórico, su concepción artística, su impacto en la revitalización del flamenco, su papel en la transformación social y cultural, y los desafíos y oportunidades que presenta en el escenario actual. A través de una perspectiva realista y cercana, se examinan la dualidad entre tradición e innovación, así como las implicaciones sociales de un espacio que busca promover la inclusión, el diálogo intercultural y la preservación del patrimonio cultural gitano en un mundo globalizado.

Impacto cultural y social en la museología contemporánea

En un contexto donde la cultura se encuentra en constante evolución, el Museo del Flamenco Pop de Cathy Claret representa una propuesta significativa que combina la tradición del flamenco con las expresiones contemporáneas del pop. Desde su apertura, este espacio ha generado un impacto que va más allá de la simple exhibición artística, incidiendo en la percepción social y en la dinámica cultural de su entorno.

El museo, concebido por Cathy Claret, no solo busca preservar la historia del flamenco pop, sino también ofrecer una mirada crítica sobre su papel en la sociedad actual. Al integrar elementos del pop, el museo invita a cuestionar las categorías tradicionales y a entender el flamenco como una expresión viva, en constante transformación, que refleja las realidades y experiencias de la comunidad gitana en cada momento histórico. Este enfoque fomenta una visión más inclusiva y pluralista, promoviendo el reconocimiento de su identidad cultural.

El museo ha contribuido a revitalizar el interés por el flamenco en un momento en que las formas tradicionales enfrentan desafíos de adaptación. La incorporación de elementos contemporáneos ha facilitado un diálogo entre generaciones y estilos, permitiendo que el flamenco siga siendo una expresión relevante en la cultura popular. Sin embargo, también ha suscitado debates sobre la fidelidad a las raíces y la autenticidad, aspectos que enriquecen la discusión cultural y fomentan una reflexión profunda sobre la evolución artística.

El impacto del Museo del Flamenco Pop es, en esencia, un reflejo de los procesos de cambio que vivimos. Su existencia plantea preguntas sobre cómo preservar las tradiciones sin perder su esencia, y cómo promover una cultura inclusiva y dinámica en un mundo globalizado. La propuesta de Claret, aunque innovadora, requiere un equilibrio delicado entre respeto por las raíces y apertura a nuevas expresiones, un desafío que enriquece el debate y la práctica cultural

El Museo del Flamenco Pop de Cathy Claret representa una apuesta por la transformación cultural. Su impacto evidencia la importancia de entender el patrimonio artístico como un proceso vivo, capaz de adaptarse y dialogar con las realidades actuales, sin perder su esencia. En un mundo en constante cambio, espacios como este son fundamentales para promover una cultura reflexiva, inclusiva y en constante evolución.

El Museo del Flamenco Pop es, en muchos sentidos, un autorretrato de su creadora. Cathy Claret no es una artista convencional. Es una fuerza creadora nacida en la frontera: entre lenguas, estilos y géneros. Nacida en Francia y criada entre Andalucía y el underground europeo, Cathy encarna una sensibilidad mestiza que se nutre del flamenco, el punk, la chanson, la rumba catalana, la bossa nova o el pop más experimental. Pero, sobre todo, se reconoce como una artista gitana por filiación emocional, social y cultural.

Desde sus primeros discos —como el aclamado Soleil y locura (1988)— su música fue recibida como una anomalía brillante: voz susurrante, cajas de ritmos, ecos de Camarón y letras íntimas y dulces. Lo suyo era flamenco, pero también era algo más. “Canto como si estuviera recordando algo que nunca pasó”, dijo una vez en una entrevista con la revista Rockdelux. Esa mezcla de ternura, melancolía y rebelión definió su estilo y, con los años, también su mirada sobre el arte.

La idea del museo surgió en parte como una necesidad personal. “No podía seguir viendo cómo nuestras artistas quedaban fuera de los museos, de los libros, de las academias”, explicó Claret en el Festival de Flamenco de Gerona. “Si el museo no nos quiere, lo hacemos nosotras”. Así fue: el museo no nació de un proyecto institucional ni de una subvención europea, sino de una red de memorias, donaciones, colaboraciones y un deseo radical de construir un espacio propio.

La propuesta museística de Claret bebe de muchas fuentes, pero ninguna la limita. Está el eco de los museos populares de barrio, los clubs gitanos de Marsella, las escenografías y el vestuario de los años setenta y ochenta e incluso, como ella misma ha declarado, “los karaokes de Tokio y el Museo del K-Pop de Seúl, donde cada fan encuentra su santuario”. Claret entendió pronto que el museo del siglo XXI ya no es una vitrina de objetos mudos, sino un espacio de interacción, performance e identidad compartida.

Por eso, el Museo del Flamenco Pop no busca neutralidad. Es abiertamente subjetivo, político, afectivo. Celebra lo marginal como centro. Desobedece las normas museísticas clásicas: no hay cronologías cerradas, sino constelaciones temáticas; no hay etiquetas frías, sino textos poéticos; no hay custodios, sino anfitrionas. En sus palabras: “No se trata de enseñar flamenco, sino de dejar que el flamenco nos hable. Que nos cuente todo lo que fue y todo lo que quiere ser”.

Y en ese relato coral, Cathy no se pone por encima, sino que se sitúa al lado. Escucha. Invita. Convoca. Reivindica la estética de la peluca, del glitter, del vinilo como objeto sagrado, del videoclip casero como archivo histórico. Su visión artística es, ante todo, una declaración de amor por lo gitano y por lo pop. Por lo pequeño, lo emocional, lo femenino, lo kitsch, lo despreciado, lo minoritario. Una visión que ha abierto una grieta en el sistema cultural y ha encendido, como ella misma dice, “una casita de luces para todas las que nunca tuvimos un sitio”.

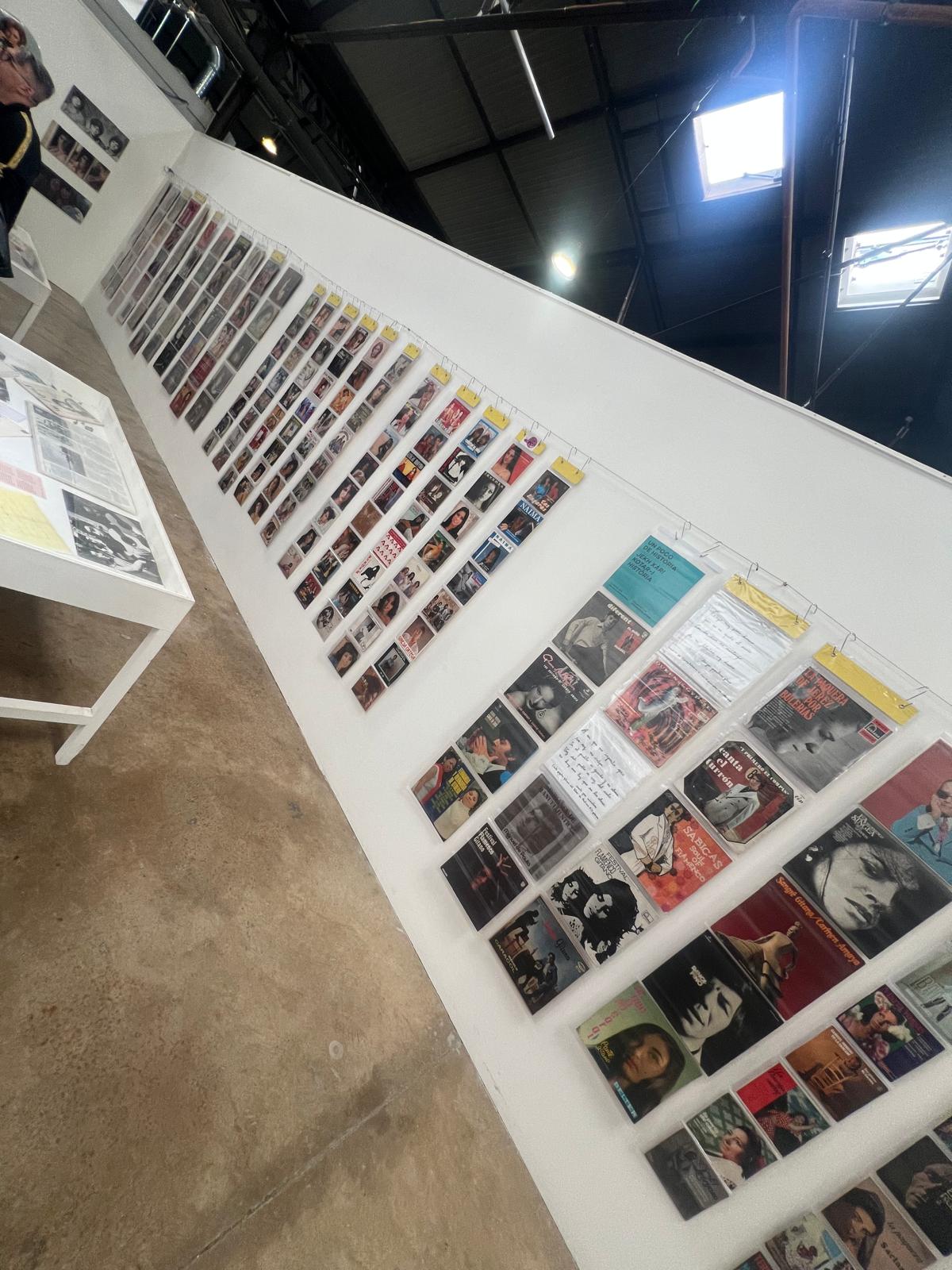

El Museo del Flamenco Pop no nació para ser un edificio ni para tener una sede fija. Nació como una estética, como una pregunta, como una necesidad. ¿Dónde está el museo para las gitanas que cantaron, bailaron y resistieron? ¿Dónde el espacio para la rumba que fue despreciada por no ser “jonda”? ¿Dónde el altar para Las Grecas, para Remedios Amaya, para todas las que se vistieron de purpurina cuando nadie les aplaudía?

La respuesta fue sencilla y radical: si no existe, lo inventamos. Y así, más que un museo tradicional, lo que surgió fue un concepto nómada, híbrido, expansivo, que se despliega en espacios culturales, centros sociales, escenarios urbanos, festivales de flamenco, galerías alternativas y hasta cárceles. El diseño del museo no está hecho de paredes, sino de símbolos: vinilos colgados como relicarios, trajes de volantes que cuelgan del techo como banderas, luces de neón con frases como “La peluca es política” o “Lo gitano también es pop”.

El primer montaje importante se realizó en el Convent de Sant Agustí de Barcelona, en el corazón del barrio del Born, un espacio cargado de historia, donde las columnas góticas sirvieron de telón de fondo a fotografías intervenidas, instalaciones de videoarte y objetos personales de cantantes olvidadas. “Fue como encender una hoguera en un convento”, comentó Claret en una entrevista con Betevé. El público llenó las salas durante semanas. Muchos venían por curiosidad; salían con lágrimas en los ojos y el móvil lleno de fotos. La exposición se convirtió rápidamente en un fenómeno en redes sociales: los selfies frente al mural de La Zambra, los vídeos con la canción Te estoy amando locamente de fondo, los reels con frases de Aurora Losada… todo se viralizó.

Luego vino la Casa de las Chimeneas, también en Barcelona, donde el museo dialogó con la arquitectura industrial y ofreció una propuesta más interactiva: sesiones de escucha colectiva con cascos, performances en vivo, talleres de creación gitana pop para jóvenes y una pista de baile con vinilos pinchados por DJ gitanos de la periferia barcelonesa. El espacio se transformó en un laboratorio sonoro. La gente no solo miraba: participaba, cantaba, bailaba.

En Gerona, el Museo se presentó dentro del Festival de Flamenco, un contexto más institucional, pero igualmente poderoso. Allí se reconfiguró el concepto: en vez de una instalación tradicional, se creó una especie de “museo expandido” por toda la ciudad. Aparecieron vinilos gigantes en las paredes del casco antiguo, códigos QR que te llevaban a canciones ocultas, proyecciones nocturnas de videoclips en plazas públicas, y una exposición fotográfica itinerante en los centros escolares. Fue una manera de sacar el museo a la calle, de convertir la ciudad entera en una pista de memoria.

Una de las intervenciones más emocionantes tuvo lugar en el Centro Penitenciario Castellón I, donde el Museo del Flamenco Pop llevó una muestra reducida, pero impactante. Allí, las internas participaron en un taller sobre flamenco y expresión, compartieron recuerdos de infancia ligados a la música, y crearon un mural colectivo titulado “La rumba también redime”. Fue un gesto humilde, pero inmenso. “Las mujeres presas nos dijeron que nunca habían sentido que el flamenco fuera suyo —cuenta Cathy—. Y cuando colgamos la foto de Remedios Amaya en la pared de la sala, se pusieron a cantar”. Ese día, el museo cumplió uno de sus mayores propósitos: convertirse en un gesto de dignidad compartida.

Estas experiencias itinerantes no son solo exposiciones, sino rituales de reapropiación colectiva. El diseño del museo se adapta a cada lugar. No hay planos fijos. Hay intuición, hay diálogo con la comunidad local, hay objetos que viajan como reliquias: una peluca original de La Pelúa, un disco firmado por Camarón, una foto inédita de Dolores Vargas, un altavoz que reproduce la voz de Amina.

Inspirado en parte por el Museo del K-Pop de Seúl y los espacios inmersivos de arte digital como TeamLab en Tokio, el Museo del Flamenco Pop se plantea como una experiencia multisensorial. No se trata de mostrar una cronología, sino de evocar emociones. Las luces, los sonidos, las imágenes, las palabras, todo está diseñado para que quien entra salga distinto. “Es como entrar en una canción”, dijo una visitante en Madrid. Y es verdad.

El Museo del Flamenco Pop ha reactivado una chispa que muchos creían apagada. Durante años, ciertos sectores del flamenco habían quedado relegados al olvido o al estigma: la rumba catalana, el flamenco comercial de los 80, las fusiones que incomodaban a los puristas. Lo que para unos era “contaminación”, para el Museo es innovación. Lo que para la crítica fue “ligero”, aquí se celebra como popular y profundo.

Gracias a las exposiciones, playlists, instalaciones sonoras y contenidos digitales, el Museo ha devuelto al centro a artistas como Remedios Amaya, La Marelu, Loli y Manuel, Dolores Vargas, Las Grecas, La Susi, Amina o Aurora Losada, entre muchas otras. Se ha reivindicado su papel pionero no como anécdota de una época, sino como parte esencial de una genealogía flamenca viva, mestiza, gitana, femenina y pop.

La revitalización del interés por el flamenco ha sido especialmente visible entre la juventud. Muchos visitantes han llegado al museo sin referencias previas, guiados por un reel de TikTok, un cartel en una story o una imagen viral en Instagram. Y han salido con nuevas playlists, nuevos ídolos, nuevas preguntas. En palabras de Cathy Claret: “Hemos hecho que las niñas vuelvan a mirar a las gitanas con orgullo. Y eso ya es mucho”. El impacto cultural del museo supone, sin lugar a dudas, la revitalización del flamenco.

Uno de los logros más profundos del Museo ha sido generar un diálogo intergeneracional que va más allá del homenaje. En sus espacios expositivos, talleres y redes sociales, conviven las voces de artistas veteranas con las de jóvenes emergentes. Las nuevas generaciones de cantaoras, bailarinas, DJs y artistas visuales gitanas han encontrado en el Museo no solo inspiración, sino legitimidad.

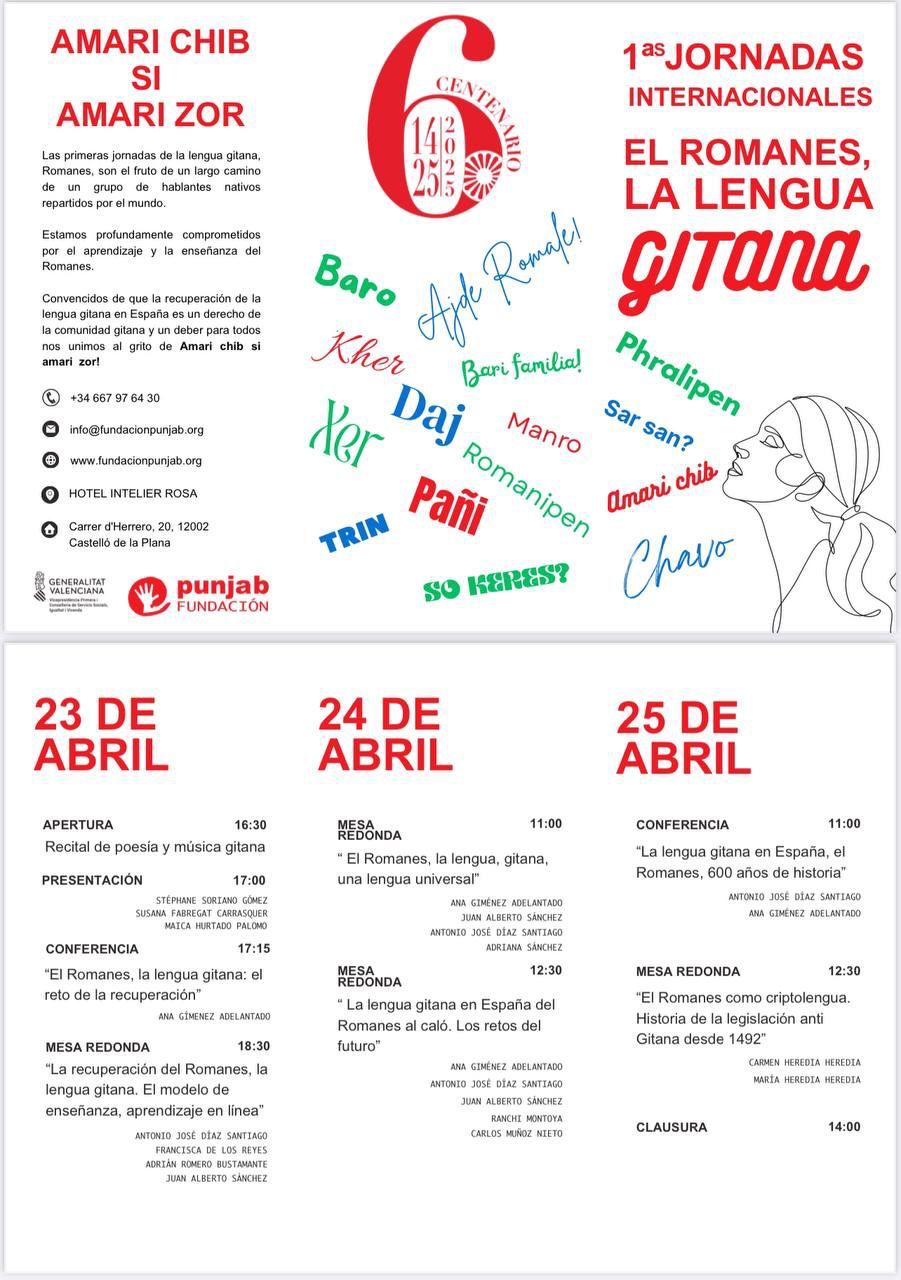

Eventos como las sesiones “Flamencas DJ Set” en Barcelona, los talleres de fanzines en Gerona o las sesiones educativas en institutos de Castellón han reunido a madres e hijas, a abuelas y nietas, a antiguas coristas y jóvenes tiktokeras.

Este diálogo no es sólo una metáfora: ha sido facilitado materialmente por la estrategia digital del Museo. Las redes sociales del Museo —especialmente Instagram, TikTok y X (Twitter)— han sido diseñadas para generar contenido interactivo, visualmente atractivo y emocionalmente potente. Cada publicación es una cápsula de memoria. Un flyer con estética años 80, una frase poderosa (“La rumba también es jonda”), un video con Camarón de fondo y los subtítulos en romaní. Todo eso ha creado una comunidad afectiva online que crece cada día.

Este éxito cultural ha suscitado también tensiones. Algunos sectores del flamenco ortodoxo han criticado al Museo por “banalizar” la tradición, por acercarse demasiado a lo comercial, por “decorar” el flamenco con luces de neón. Cathy Claret responde sin evasivas: “¿Acaso Camarón no era moderno? ¿No era pop, también? El flamenco siempre fue cambio, siempre fue cruce. Lo que incomoda no es la mezcla: es que lo contemos nosotras”.

Este debate sobre autenticidad es uno de los más fecundos que ha generado el Museo. En sus actividades formativas y publicaciones, se fomenta la reflexión sobre lo que se considera “puro” o “legítimo”, y quién tiene el poder de definirlo. El Museo ha promovido foros donde lo gitano deja de ser objeto de análisis y se convierte en sujeto narrador.

El resultado ha sido una desjerarquización del canon flamenco: ya no hay un centro y una periferia, sino un mapa más rico, más múltiple, más justo. Y este nuevo mapa se ha difundido no sólo en papel o en exposiciones, sino en las redes.

El impacto del Museo no puede entenderse sin su presencia arrolladora en el mundo digital. Desde su apertura, ha generado cientos de publicaciones en redes, con especial presencia en Instagram y TikTok, donde la estética colorida y retro del Museo se convirtió rápidamente en tendencia.

El hashtag #FlamencoPopMuseum superó en 2025 los 2 millones de visualizaciones en TikTok. Contenidos como un mural en homenaje a La Pelúa, un montaje de Las Grecas sobre una base de reggaetón, o un vídeo de Cathy Claret leyendo cartas de Remedios Amaya se viralizaron alcanzando públicos que jamás habían tenido contacto con el flamenco.

Influencers culturales, plataformas musicales (Gladys Palmera, Radio 3 Extra, Spotify España) y artistas visuales creando contenido que no solo difunde arte, sino que cambia la percepción social de lo gitano. Las redes no son un canal accesorio: son parte integral de la estrategia de transformación cultural.

Además, gracias al Museo, han surgido proyectos inspirados directamente en su modelo. En Madrid, la exposición “El Sonido de Caño Roto”, organizada en 2025 en Matadero, rindió homenaje a la rumba gitana madrileña con un formato interactivo y una estética cercana al Flamenco Pop. En Sevilla, colectivos gitanos han comenzado a diseñar una exposición sobre La Paquera Remix, combinando tradición oral, videoclips caseros y estética de club.

Lo que está ocurriendo es una verdadera reapropiación cultural multicanal: no solo se canta flamenco gitano, se comparte, se graba, se samplea, se postea, se remezcla. Y lo más importante: se hace desde dentro. Desde los barrios, desde las casas, desde las redes.

El Museo ha contribuido a un cambio profundo en la manera en que se representa y valora el flamenco gitano en el discurso público. Antes considerado una tradición cerrada o un folclore periférico, hoy se reconoce como una expresión contemporánea, legítima, relevante y en constante transformación.

Las representaciones mediáticas han cambiado: donde antes había estereotipos, hoy hay reportajes elogiosos. Donde había invisibilización, hoy hay portadas. Las propias instituciones culturales están reconfigurando sus discursos: festivales, museos y universidades comienzan a citar y colaborar con el museo. Y esto no es una moda: es una corrección histórica.

Desde su concepción, el Museo del Flamenco Pop no ha pretendido ser una institución neutral ni exclusiva. Muy al contrario: se ha declarado abiertamente como un espacio para los cuerpos, las voces y las estéticas marginadas. En sus propias palabras, Cathy Claret define el museo como “una casa gitana abierta, donde no se pide permiso para entrar ni se exige diploma para pertenecer”.

La inclusión no es aquí una consigna, sino una práctica. Mujeres gitanas, personas trans, adolescentes racializadas, mayores del barrio, jóvenes sin estudios, artistas sin representación institucional, educadores sociales, internas de prisiones, migrantes, vecinas… todos han sido convocados, reconocidos, acogidos.

A diferencia de los museos tradicionales que muchas veces excluyen simbólicamente a quienes no se ajustan al canon blanco, académico y burgués, el Flamenco Pop invierte la jerarquía del saber. No son los expertos quienes explican lo gitano: son las propias gitanas quienes lo narran. A través de audios, entrevistas, objetos personales, performances, talleres, playlists y murales, se teje un relato colectivo y coral.

La diversidad que se celebra no es solo identitaria, sino estética y política. Aquí conviven la rumba de Peret con el reggaetón gitano, la copla travesti con el spoken word en romaní, los mantones de Manila con las plataformas de vinilo. Lo importante no es “purificar”, sino mezclar, amplificar, dar lugar a lo impuro, lo vibrante, lo que durante siglos fue negado.

Uno de los pilares del Museo es su labor educativa. A través de visitas guiadas, talleres intergeneracionales, acciones en barrios y centros educativos, se ha construido un modelo de pedagogía afectiva e intercultural que huye de los enfoques paternalistas o folclorizantes.

En colaboración con colectivos como la Fundación Punjab, se han desarrollado actividades dirigidas a niños gitanos en contextos de exclusión, así como procesos formativos con educadores, trabajadoras sociales, profesorado y jóvenes no gitanos. El objetivo: generar un conocimiento crítico, descolonizado y vivencial del flamenco como forma de vida, como lucha y como creación.

Un ejemplo significativo fue el programa “Memorias del vinilo”, realizado en Castellón junto a la Fundación Punjab y varios institutos públicos. En este proyecto, adolescentes gitanas crearon relatos digitales a partir de la música que escuchaban sus abuelas: grabaron entrevistas, diseñaron portadas de discos imaginarios, escribieron poemas y crearon collages digitales con frases extraídas de letras flamencas. El resultado no fue solo una exposición, sino un proceso de reidentificación, de dignificación y de apropiación simbólica.

Otra experiencia destacada ha sido la colaboración con centros penitenciarios, como el caso del Centro Penitenciario Castellón I, donde el Museo llevó una muestra adaptada para internas. A través del taller “Flamenco es libertad”, las mujeres privadas de libertad dialogaron con las biografías de artistas como Remedios Amaya o La Susi, escribieron textos personales y crearon un mural colectivo titulado “La rumba también redime”. Como dijo una de las participantes: “Nunca pensé que una canción pudiera contar mi historia mejor que yo”.

Estos programas demuestran que el Museo no es un fin, sino un dispositivo de transformación social. Su potencia no reside solo en lo que muestra, sino en cómo lo activa en los demás, en lo que moviliza, en los vínculos que genera.

La existencia del Museo del Flamenco Pop no ha estado exenta de tensiones. Su enfoque militante, su estética desobediente y su raíz gitana han incomodado a instituciones culturales tradicionales, a sectores conservadores del flamenco e incluso a quienes esperaban un museo “más neutral”.

La crítica más recurrente ha sido la de “falta de rigor académico” o “exceso de emocionalidad”. Pero Claret y su equipo han respondido con claridad: “¿Acaso no es riguroso narrar nuestras historias? ¿No es legítimo emocionar desde lo gitano, lo femenino, lo pop? Nuestro museo no quiere complacer a las élites. Quiere hablar con quienes nunca tuvieron voz”.

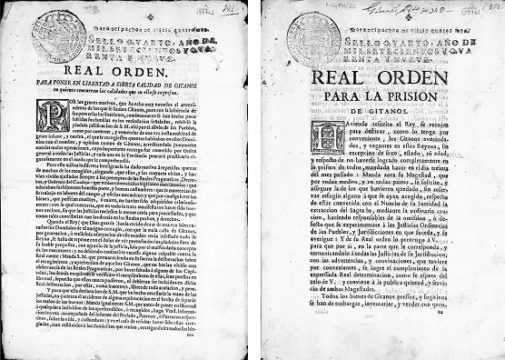

En efecto, el Museo se ha convertido en un espacio de resistencia simbólica frente a siglos de estigmatización cultural. En sus exposiciones se denuncian las políticas racistas, los silenciamientos históricos, los clichés mediáticos, las exclusiones institucionales. Pero no se hace desde el lamento, sino desde la celebración radical. Desde la convicción de que la memoria gitana, cuando se enuncia en sus propios términos, no necesita pedir perdón ni permiso.

A pesar de las dificultades financieras, de los boicots soterrados y de los obstáculos logísticos, el Museo ha resistido gracias a su comunidad. Artistas que donan vinilos. Activistas que organizan visitas. Familias gitanas que ceden objetos personales. Educadoras que llevan al alumnado. Artistas que difunden los contenidos. Una red que no solo sostiene: ensancha el proyecto.

En tiempos de institucionalización vacía y apropiación cultural, el Museo del Flamenco Pop recuerda que hay otra forma de hacer cultura: desde abajo, desde el margen, desde el amor. Y que esa forma es política, pedagógica y profundamente transformadora.

El Museo del Flamenco Pop se sitúa en una encrucijada decisiva: cómo conservar la memoria sin congelarla, cómo honrar el pasado sin replicar sus jerarquías, cómo construir un archivo gitano sin reproducir lógicas coloniales. En este sentido, el Museo no responde a los estándares tradicionales de conservación patrimonial. No aspira a custodiar objetos como si fueran reliquias sagradas, sino a activar relaciones vivas con la historia.

Su modelo museológico es radicalmente innovador. Las instalaciones utilizan recursos audiovisuales: altavoces direccionales, plataformas de escucha inmersiva, iluminación interactiva, códigos QR que conducen a archivos sonoros, y hasta videoclips que se proyectan sobre pañuelos de lunares o mantones suspendidos. Todo esto no es un guiño estético: es una manera de hablar el lenguaje de la contemporaneidad sin renunciar a lo gitano.

En la línea de museos como el Museum of Pop Culture (MoPOP) de Seattle, el Museo del K-Pop de Seúl o las instalaciones inmersivas de TeamLab Borderless en Japón, el Museo del Flamenco Pop apuesta por una museografía emocional, participativa, no lineal. La visita no es una lección de historia, sino un recorrido afectivo por la memoria colectiva del flamenco gitano, donde el visitante construye su propia narrativa.

Además, el Museo está desarrollando un ambicioso archivo digital accesible y multilingüe (en español, romaní, catalán e inglés), que incluirá grabaciones orales, textos curatoriales, biografías de artistas, materiales de investigación y recursos pedagógicos abiertos. Este archivo no se limita al pasado: se amplía constantemente con contenidos generados por la comunidad, convirtiéndose en un archivo vivo, colaborativo, en permanente expansión.

El Museo encarna una nueva visión del patrimonio. Una visión que entiende que el arte gitano —y el flamenco en particular— no se transmite solo en objetos, sino en gestos, canciones, rituales cotidianos, saberes corporales y emociones compartidas. Por eso, en vez de vitrinas, el museo ofrece espacios de escucha. En vez de letreros académicos, presenta relatos en primera persona.

En este enfoque, la noción de patrimonio se aleja del “bien cultural” institucional y se acerca a la “memoria situada”, al derecho a narrarse, al poder de decir “esto también es valioso”. Así, se amplía la idea misma de qué puede ser patrimonio: una peluca usada en un videoclip, un fragmento de canción grabado en una casete, una frase que repetía una abuela, una performance drag inspirada en Lola Flores.

La labor del museo ha impulsado también una transformación discursiva fuera de sus muros. A reformular la forma de hablar sobre el flamenco, incorporando términos como gitanidad, interseccionalidad, descolonización estética o archivo afectivo. El museo no solo conserva: transforma los modos de ver, de nombrar, de valorar.

El futuro del Museo del Flamenco Pop no se mide en metros cuadrados ni en subvenciones estatales. Se mide en vínculos. En comunidad. En la capacidad de seguir construyendo un proyecto desde abajo, con autonomía, con imaginación colectiva y con el apoyo de quienes lo sienten suyo.

Actualmente, el Museo funciona a través de un modelo mixto: donaciones individuales, cesiones temporales de coleccionistas y artistas, colaboraciones con colectivos culturales (como Fundación Punjab, Ojala Estudio, Gitanas Feministas por la Diversidad), financiación municipal en proyectos educativos específicos, y una red de voluntariado que sostiene la gestión cotidiana.

A medio plazo, se están desarrollando nuevas estrategias de sostenibilidad, tales como una residencia artística para jóvenes gitanas, que permitirá la creación de obras inspiradas en el archivo del museo, un programa de itinerancias, que llevará exposiciones reducidas a ciudades como Sevilla, Madrid, Marsella y Lisboa, una colaboración internacional con el Roma Archive Project en Hungría y el European Roma Institute for Arts and Culture (ERIAC) en Berlín, una línea de merchandising curado por artistas gitanas, cuyos beneficios se destinarán íntegramente a la continuidad del proyecto.

Cathy Claret lo resume así: “No soñé con un museo eterno. Soñé con una chispa. Si mañana el museo deja de existir físicamente, seguirá en las playlists que hicimos, en las niñas que vieron a sus tías colgadas en la pared, en las lágrimas de una señora que cantó delante de su hija. Eso es patrimonio. Lo demás, que arda”.

El Museo del Flamenco Pop de Cathy Claret no es solo un museo. Es una forma de decir “aquí estamos” sin pedir permiso. Es un altar sin solemnidad, una fiesta sin escenografía, una escuela sin jerarquías, una revolución estética con tacones y purpurina.

Lo que empezó como una idea íntima —una necesidad urgente de devolver a las gitanas su lugar en el relato cultural— se ha convertido en un movimiento. Un movimiento que no solo muestra arte, sino que reconstruye la dignidad de quienes nunca fueron representadas. Que no solo exhibe vinilos, sino que desmonta siglos de exclusión simbólica. Que no solo remezcla sonidos, sino que reimagina el patrimonio desde abajo, desde lo mestizo, desde lo gitano.

A lo largo de sus itinerancias, el Museo ha demostrado que es posible hacer cultura con otras reglas: sin jerarquías académicas, sin filtros racistas, sin cuotas de poder. Su impacto no se mide por los metros cuadrados que ocupa, sino por la cantidad de imágenes que ha devuelto, de referentes que ha recuperado, de lágrimas que ha provocado y de preguntas que ha sembrado.

En un mundo cada vez más dominado por lo efímero, el Museo del Flamenco Pop ha sabido usar las redes sociales como territorio de resistencia. En lugar de adaptarse a las modas, las ha usado para amplificar voces que fueron silenciadas. Ha convertido lo popular en político, lo digital en pedagógico, lo viral en archivo.

Y, sobre todo, ha generado comunidad. Comunidad intergeneracional, transfronteriza, híbrida, desobediente. Mujeres gitanas que por primera vez ven sus nombres en una pared. Niñas que descubren que el flamenco también puede ser suyo. Internas de una prisión que vuelven a cantar. Profesores que enseñan flamenco desde el deseo. Jóvenes de TikTok que samplean a Dolores Vargas.

En su aparente fragilidad, el Museo es poderoso. No tiene los recursos de las grandes instituciones, pero tiene algo más valioso: la convicción compartida de que la cultura puede ser herramienta de emancipación. De que la memoria no está en los archivos, sino en los cuerpos. De que lo gitano no es pasado ni anécdota, sino presente y potencia.

Cathy Claret lo dijo en voz baja, pero con una fuerza inmensa: “Este museo es para todas las que dijeron: yo también canto. Yo también fui. Yo también soy”. El Museo del Flamenco Pop es, en definitiva, un manifiesto. Una declaración de principios. Una ruptura con lo viejo que no niega el pasado, sino que lo abraza con otra luz. Un canto de amor, de duelo, de alegría, de rabia y de orgullo. Un museo que no colecciona objetos. Un museo que cuida memorias. Y que, con cada exposición, cada story, cada vinilo colgado, cada niña que entra y se reconoce, enciende una llama que ya no se apaga.

JESUITAS ENTRE CHABOLAS Y CONCILIOS

El compromiso de la Compañía de Jesús con los gitanos y los márgenes urbanos en la España del nacionalcatolicismo (1950-1975)

Durante las décadas de 1950 y 1960, en pleno apogeo del nacionalcatolicismo español, la Iglesia católica vivía una profunda paradoja: gozaba de una posición privilegiada dentro del régimen franquista, pero a la vez se gestaban en su interior movimientos de apertura, crítica social y compromiso con los sectores más empobrecidos de la sociedad. La Compañía de Jesús, históricamente vinculada a las élites educativas y al pensamiento teológico ortodoxo, fue una de las órdenes religiosas que protagonizó esta evolución. A partir de mediados del siglo XX, los jesuitas comenzaron a desarrollar experiencias pastorales, educativas y sociales en los márgenes urbanos de las grandes ciudades españolas, donde entraron en contacto directo con realidades de exclusión profunda, entre ellas la del pueblo gitano.

«En los barrios los jesuitas no llegaban con superioridad, sino con humildad. Organizaron escuelas informales, acompañaron a las familias en sus duelos, aprendieron el ritmo gitano de la vida».

La Iglesia española durante el franquismo consolidó una estructura fuertemente jerarquizada, anclada en el nacionalcatolicismo y reforzada por los privilegios que el régimen le otorgaba. Sin embargo, bajo esa fachada monolítica comenzaron a surgir voces críticas, inspiradas en la doctrina social de la Iglesia y los primeros vientos conciliares. En ese clima, los jesuitas empezaron a moverse en los márgenes, desafiando el papel institucional de la Iglesia y abriendo nuevas formas de presencia social.

«La relación entre los jesuitas y el pueblo gitano fue una de las más intensas y menos conocidas. Ellos dedicaron sus vidas a caminar junto a las familias: vivieron con ellas, lloraron con ellas, soñaron con ella. Su acción no fue proselitista, sino profundamente humana».

Aunque privilegiada por su influencia educativa y su cercanía al poder, la Compañía de Jesús empezó a fracturarse internamente. Una nueva generación de jesuitas, más sensibles al sufrimiento de los pobres, optó por abandonar los claustros y vivir entre los más humildes. Esta transición no fue fácil, pero fue decisiva: los jesuitas comenzaron a cuestionar su función social y su rol dentro de una Iglesia aliada con el régimen. La semilla del cambio ya estaba plantada.

Con la llegada de Pedro Arrupe al generalato, la Compañía de Jesús tomó un giro decidido hacia la justicia social. Su espiritualidad, marcada por el testimonio de Hiroshima y por la mística del compromiso, sirvió de inspiración a los jesuitas españoles que ya se habían instalado en los barrios chabolistas. Arrupe no habló desde los púlpitos, sino desde el sufrimiento compartido. Bajo su liderazgo, la fe comenzó a entenderse como un camino de justicia y de encarnación.

«El legado jesuita (para la comunidad gitana) no fue una doctrina, sino una forma de estar: con respeto, con ternura, con justicia».

Los barrios de Can Tunis, La Perona, Montjuïc o Somorrostro se convirtieron en escenarios de una nueva pastoral. Allí los jesuitas no llegaban con superioridad, sino con humildad. Organizaron escuelas informales, acompañaron a las familias en sus duelos, aprendieron el ritmo gitano de la vida. En esos entornos invisibles floreció una manera de ser Iglesia que no necesitaba edificios ni jerarquías: bastaba una mirada honesta, una escucha abierta y un compromiso fiel.

La relación entre los jesuitas y el pueblo gitano fue una de las más intensas y menos conocidas. Hombres como José María García Die, Pedro Closas, el padre Argüelles y el padre Chércoles dedicaron sus vidas a caminar junto a las familias gitanas. No las observaron desde fuera, sino que vivieron con ellas, lloraron con ellas, soñaron con ellas. Su acción no fue proselitista, sino profundamente humana. Entre los fuegos de las cocinas gitanas, en los patios donde los niños jugaban, descubrieron un rostro de Dios que no aparece en los manuales, pero sí en las biografías del Evangelio.

Cada uno de esos nombres dejó una huella profunda. García Die, con su ternura firme; Closas, con su inteligencia humilde; Argüelles, con su liturgia encarnada; Chércoles, con su presencia silenciosa entre los jóvenes; y Pedro Giménez Pubill, gitano y cristiano, puente entre dos mundos. Todos ellos entendieron que la pastoral no se trata de llevar la Iglesia a los otros, sino de reconocer que ya está allí, en medio del pueblo, esperando ser escuchada.

«Los jesuitas que eligieron vivir con los gitanos nos enseñaron que evangelizar no es colonizar, sino acompañar».

No todo fue armonía. Hubo conflictos, resistencias, vigilancia. Algunos obispos desconfiaban de esta forma de actuar. El régimen sospechaba de todo lo que promoviera autonomía. Pero los jesuitas no se detuvieron. Siguieron adelante, apoyados por comunidades que sabían reconocer el amor sincero. Con la aparición de figuras como Pedro Giménez Pubill y la creación del Secretariado Gitano, estas experiencias encontraron un cauce institucional sin perder su raíz profética.

La pastoral gitana, tal como hoy se entiende en muchas diócesis, nació en esos gestos sencillos, en esa presencia perseverante. La Iglesia postconciliar reconoció progresivamente el valor de estas experiencias. Se multiplicaron los programas, las estructuras, los documentos. Pero lo esencial ya estaba ahí: el rostro de un cura que no da órdenes, sino que escucha. La mano que no señala, sino que acompaña. El legado jesuita no fue una doctrina, sino una forma de estar: con respeto, con ternura, con justicia.

Lo que comenzó como una pequeña grieta en el muro del nacionalcatolicismo, terminó siendo una puerta abierta a la renovación pastoral. Los jesuitas que eligieron vivir con los gitanos nos enseñaron que evangelizar no es colonizar, sino acompañar. Que la fe no se impone, sino que se comparte. Y que el Evangelio tiene sentido cuando se hace carne en los márgenes. Su testimonio sigue siendo luz para una Iglesia que quiere volver a las fuentes. Porque allí donde hay exclusión, Dios ya está presente, esperando ser reconocido.

LOS JESUITAS Y EL COMPROMISO SOCIAL CON LOS GITANOS

El papel de los jesuitas en los procesos de intervención social con las comunidades gitanas en España, especialmente en Barcelona durante los años 50 y 60, nos induce a explorar el papel de la Compañía de Jesús y su compromiso social con los gitanos. Los jesuitas jugaron un papel central, por aquella época, en la consecución de su opción de pastoral social, activándose dos dimensiones cruciales, a saber, educación y dignidad.

En la España de la posguerra, las comunidades gitanas vivían en una situación de marginación estructural. En Barcelona, barrios como el Raval y Montjuïc aparecían saturados de barracas y cuevas habitadas por familias sin acceso a servicios básicos, educación ni reconocimiento institucional. Ante esa realidad, emergió una opción inédita de pastoral social: instituciones y personas que decidieron “bajar al mundo gitano”, no para desde fuera mirarlo, sino para compartir su vida. Entre ellas, los jesuitas jugaron un papel central.

La historia de ese compromiso puede rastrearse hasta la labor de dos figuras que marcaron un giro decisivo: el Padre Lluís Artigues SJ y Pedro Closa SJ. En 1956, Artigues decidió trasladarse junto con otros jesuitas al Raval, al barrio de Sant Pere Claver, impulsando una primera fase de presencia social en medio de los gitanos de Montjuïc y Ciutat Vella. Fue pionero: no fundó una institución, sino una comunidad de escucha y acompañamiento, dando nacimiento al Secretariado Gitano de Barcelona, creado formalmente en 1965 por impulso del arzobispo Gregorio Modrego con su liderazgo.

Pedro Closa se incorporó a esa comunidad como joven sacerdote y pronto se consolidó como su voz inculturada. Su lema literales en los archivos jesuitas reza “oper apud gitanos” (“opera con los gitanos”). Closa vivió en barrios gitanos, aprendió caló, vistió como gitano y se definió “evangelizado por los gitanos”. Su apostolado fue postura: convivir, acompañar, educar. Desde aulas abiertas, talleres, autoescuela improvisada o actuaciones rurales, fortaleció vínculos concretos y horizontes comunes.

Desde esos primeros años, los jesuitas activaron dos dimensiones clave: educación y dignidad. A través del Secretariado Gitano, promovieron escuelas para adultos y mediación escolar, se impulsaron proyectos de alfabetización, atención legal y asesoría a familias. Consciente de que la exclusión tenía raíces culturales y políticas, su intervención no fue asistencialista sino transformadora. Por ejemplo, editaron la revista Pomezia entre 1965 y 1978, la primera publicación dedicada al tema gitano en España y un puente cultural imprescindible.

A mediados de los 60 llegó otro actor decisivo: Jordi García‑Die SJ, ordenado en 1952 y director del Secretariado entre 1967 y 1988 (Jordi García‑Die y Miralles de Imperial). Bajo su dirección se profesionalizó la acción institucional: se articuló una red de mediadores gitanos, se firmaron convenios con la Conferencia Episcopal y con administraciones públicas para mejorar el acceso a la educación y la vivienda. En 1976 fue cofundador del Comité Catholique International pour les Tsiganes, marco internacional que amplió la visión de la pastoral gitana catalana a nivel europeo.

La intervención jesuita se apoyó en una estrategia metodológica que articulaba: presencia comunitaria (vivir en los barrios), institucionalidad organizativa (Secretariado, centros de mediación) y dignidad cultural (inclusión activa de interlocutores gitanos). Ese modelo pionero sirvió de referencia para iniciativas posteriores en diferentes diócesis, y fue la semilla del movimiento asociativo gitano español, que cobró fuerza en los 70 con talleres, escuelas y altos niveles de participación comunitaria.

Desde la Compañía de Jesús a nivel nacional y sus estructuras provinciales como la Provincia Bética, el apostolado social se adquirió como misión estratégica. Los jesuitas andaluces comenzaron en tiempos similares a experimentar ese vínculo con “el mundo del margen” a través de apostolados apostólicos y educativos, como relata Wenceslao Soto Artuñedo en su estudio de 2020. La lógica de fondo se articuló desde el Concilio Vaticano II y el liderazgo renovador del Padre General Pedro Arrupe, quien hizo del compromiso con los pobres una dimensión normativa de la Compañía.

El impacto real de esta intervención fue múltiple. En primer lugar, se logró una visibilidad institucional del pueblo gitano en diarios oficiales: su estatus como etnia fue reivindicado desde la pedagogía social y el acompañamiento pastoral. En segundo lugar, surgieron proyectos de formación de mediadores gitanos, líderes escolares, madres educadoras y trabajadores sociales vinculados directamente a planes vocacionales. En tercer lugar, se generó una narrativa cultural renovada: desde la endoglosia de barrio, la revista Pomezia se convirtió en un canal de recuperación identitaria en un país donde la palabra “gitano” había sido silenciada y estigmatizada.

Los jesuitas, como red global, luego replicaron esas prácticas en otros contextos con comunidades romaníes en Europa, por ejemplo, en Hungría, donde han impulsado colegios intelectuales romaníes e iniciativas educativas innovadoras. Esa continuidad revela que el modelo nacido en la década de los 50 terminó por articular principios de inculturación, diálogo intercultural y empoderamiento.

Su legado se mantiene vivo hoy: el Centro García‑Die de Cultura Gitana, inaugurado en Barcelona en 2010, lleva su nombre; el Secretariado Gitano sigue activo; la Fundación Pere Closa continúa promoviendo proyectos formativos y culturales; y asociaciones como Entreculturas o KDK colaboran estrechamente con redes universitarias para incluir a jóvenes gitanos en la educación superior.

En definitiva, la intervención social de los jesuitas en la España del siglo XX —con Pedro Closa, Lluís Artigues y Jordi García‑Die como figuras centrales— constituye un modelo de cómo la fe puede encontrarse con la justicia desde el respeto cultural. Su legado revela que la transformación social no nace de documentos o planes externos, sino del acompañamiento cercano, de la escucha profunda y del compromiso cotidiano con el otro.

PEDRO CLOSA, UN JESUITA QUE ELIGIO SER GITANO

Pedro Closa, un sacerdote jesuita catalán que vivió como gitano y dedicó su vida al acompañamiento de comunidades gitanas. Llegó a afirmar que fue evangelizado por los gitanos. Fue un caso excepcional de identidad adoptada desde la sensibilidad y el compromiso, no desde la sangre, y su comunidad lo reconoció como auténtico gitano con cariño y respeto.

Pedro Closa i Farràs nació en Barcelona el 28 de julio de 1932, en el seno de una familia acomodada que regentaba una pastelería en la calle Mallorca (cerca de Aribau). A pesar de sus orígenes urbanos y de formación académica —se le atribuye formación en derecho, música, latín—, su vida tomó un rumbo profundamente transformador.

Durante su formación teológica como jesuita, se trasladó al Raval de Barcelona, donde trabajó en la capilla y el centro educativo de Sant Pere Claver junto al Padre Artigues, pionero del apostolado gitano. Fue allí donde Pedro se acercó al mundo romaní, y ese acercamiento cambió su vida: él mismo definiría ese proceso diciendo que fue «evangelizado por los gitanos».

La transformación no fue superficial. Sus amigos gitanos lo acogieron como un hermano. Él decía: «Siento, pienso y vivo como ellos». Fue un caso excepcional de identidad adoptada desde la sensibilidad y el compromiso, no desde la sangre, y su comunidad lo reconoció como auténtico gitano con cariño y respeto.

Pedro optó por una vida que implicaba compartir su historia y destino con las personas gitanas: vivió en barriadas humildes, acompañó a trabajadores gitanos e incluso asumió trabajos manuales —como maestro o taxista— para acercarse genuinamente a su realidad.

La figura de Pedro Closa fue descrita en un memorial escrito por el Padre José María Torrell, quien advertía del peligro de intentar explicar su vida desde una perspectiva estilizada. Decía Torrell que Closa vivía intensamente bajo apariencias poco espectaculares, y que su grandeza residía en lo cotidiano, en su humildad y entrega verdadera.

Esta naturalidad era también su forma de definir lo religioso: su vocación apostólica no era separarse, sino hacerse parte. Vivió su ministerio con una ética del servicio que dejó huella en barrios como Montjuïc y el Raval, donde muchas familias lo consideraron un hermano más.

Pedro no solo acompañó; actuó. Participó en la creación de iniciativas educativas, en proyectos como la “Escuela de Adultos Los Bolines” o incluso una autoescuela, destinadas a la formación y dignificación de jóvenes gitanos. También promovió una mirada integral de acompañamiento que combinaba formación, inserción laboral y recuperación cultural.

Su acercamiento representó una innovación en el apostolado social: ya no era solo predicar, sino compartir la vida —como haría cualquier gitano que se siente parte. Por eso su figura fue bisagra entre generaciones de curas obreros, activistas y mediadores comunitarios.

Su figura sigue viva gracias a la existencia de la Fundación Privada Pere Closa en Badalona, que trabaja activamente en la promoción educativa, cultural y social de jóvenes gitanos, reconociendo la comunión entre su vida personal y su espíritu gitano. Esta entidad mantiene su legado a través de programas de cuentacuentos, actividades con niños y jóvenes y premios al esfuerzo educativo.

Pedro Closa no fue un intelectual famoso ni un académico reconocido por publicaciones. Más bien, fue un puente viviente entre dos mundos: la tradición cristiana y la cultura gitana. Se hizo gitano porque transformó su corazón, y su aporte no se mide en libros o conferencias, sino en familias que vivieron, aprendieron e incluso nombraron el mundo de otra manera gracias a su presencia.

Closa nos recuerda que la verdadera cercanía nace no solo del conocimiento, sino del compartir. Y que la identidad se construye también desde el amor, la solidaridad y la decisión personal de caminar junto a los excluidos. Aquel catalán que un día se hizo gitano nos muestra que la fe sin barreras y el compromiso sin fronteras puede cambiar vidas. Y eso es lo que hace de Pedro Closa una figura inolvidable.

JESUITAS Y GITANOS EN LA POSGUERRA ESPAÑOLA

La relación de la Compañía de Jesús con las comunidades gitanas en la posguerra española, especialmente a partir de los años 50 y 60, se enmarca en un contexto profundamente marcado por la marginación estructural del pueblo gitano y por la renovación eclesial que vivía lentamente la Iglesia española. Lo que se inició como una misión pastoral en barrios pobres, pronto se convirtió en un compromiso inculturado con una población sistemáticamente excluida, y con un horizonte que desbordó lo religioso para abrazar lo educativo, social y político.

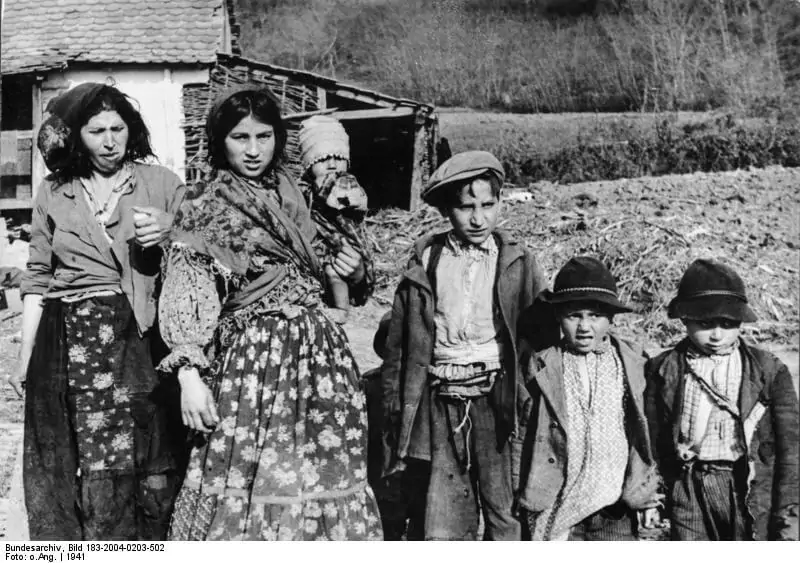

Tras la Guerra Civil (1936–1939), el pueblo gitano quedó relegado a los márgenes sociales, sin acceso a vivienda digna, educación ni servicios sanitarios. Vivían en cuevas, chabolas o barracas, en entornos estigmatizados como Montjuïc, La Mina, el Raval o la Cañada Real. El Estado franquista impulsaba una política de asimilación paternalista o represión, sin ninguna estrategia real de inclusión cultural. En ese marco, algunos sectores de la Iglesia comenzaron a preguntarse qué papel debía jugar el catolicismo frente a esa pobreza estructural. Y fueron los jesuitas quienes, en ciertos casos, dieron los pasos más audaces.

Durante el franquismo, la Iglesia Católica estaba fuertemente institucionalizada y en gran medida alineada con el régimen, pero la Compañía de Jesús se distinguía por mantener una cierta autonomía intelectual y pastoral. Aunque también tuvo sectores conservadores, dentro de la orden emergieron voces críticas que apostaban por una Iglesia pobre, cercana y transformadora.

En los años 50 y 60 Los jesuitas, en primer lugar, comienzan a insertarse en barrios marginales, siguiendo el ejemplo de la “misión obrera” francesa. Seguidamente e inspirados por la espiritualidad ignaciana, apuestan por la inculturación y la presencia encarnada: vivir entre los pobres como uno más. Por último, en este marco surgen figuras clave como Pedro Closa SJ, Lluís Artigues SJ, y más tarde Jordi García‑Die. La relación con el pueblo gitano comienza en Barcelona a mediados de los años 50, cuando un grupo de jesuitas decide instalarse en el Raval y en las zonas gitanas del turó de Montjuïc. No lo hacen con afán misionero clásico, sino para convivir, comprender y acompañar, porque están convencidos de que “la única manera de conocer y amar a los gitanos era vivir con ellos” (Pedro Closa SJ, archivo del Secretariado Gitano de Barcelona).

Los motivos de su intervención obedecen, primordialmente, a la desigualdad extrema y abandono institucional de los gitanos por parte del Estado. A la sensibilidad personal de algunos jesuitas formados en los Ejercicios Espirituales ignacianos hacia los “pobres de Dios”. También a la emergencia de una visión pastoral no paternalista: no convertir, sino compartir vida. Y por último a la influencia del movimiento europeo de pastoral gitana liderado por figuras como el padre francés Jean-Marie Petitclerc, en el que los jesuitas españoles participaron activamente.

Ese es el embrión de la conexión con la Conferencia Episcopal Española (CEE), que en los años 60 comienza a articular nuevas estructuras de pastoral especializada, acoge y legitima el trabajo de los jesuitas con gitanos a través del: Secretariado Gitano de la Conferencia Episcopal Española, fundado en los años 60 y dirigido por el jesuita Jordi García‑Die durante dos décadas. Paralelamente se da la coordinación con diócesis locales para establecer planes de escolarización, vivienda y mediación social con comunidades gitanas. Finalmente se da el apoyo a la creación de comités internacionales católicos para los gitanos, como el CCIT (Comité Catholique International pour les Tsiganes) en 1976, donde García‑Die tuvo un papel protagonista, puesto que “El objetivo no es salvar a los gitanos, sino caminar con ellos”.

Las influencias internas y externas vienen de la mano desde dentro de la Compañía de Jesús, el liderazgo de Pedro Arrupe SJ (Superior General desde 1965) fue crucial: impulsó una espiritualidad centrada en los “preferidos de Dios”, los pobres, marginados, presos y migrantes. En paralelo, el Concilio Vaticano II (1962–1965) abrió las puertas a una Iglesia más dialogante, inculturada y socialmente comprometida, lo que reforzó la legitimidad de esta opción. De modo que lo que empezó como una opción misionera marginal se convirtió, con el tiempo, en un modelo pedagógico, social y político; a través de la creación de escuelas para niños y adultos gitanos, de fundación de revistas y publicaciones como Pomezia. También en la formación de líderes gitanos cristianos y con la mediación en conflictos con ayuntamientos. Y finalmente, con la presencia y participación en Congresos Mundiales Gitanos desde 1971.

Como conclusión entre la relación entre los jesuitas y los gitanos en la posguerra española nace del cruce entre tres ejes fundamentales. En primer lugar, el abandono estructural del pueblo gitano. En segundo lugar, la espiritualidad ignaciana encarnada en la realidad de los excluidos. Y por último al deseo de transformar no sólo almas, sino estructuras sociales injustas. Frente a una Iglesia oficial todavía anclada en privilegios, los jesuitas apostaron por vivir con el pueblo gitano, y desde ahí, sembraron una nueva pastoral de justicia, acompañamiento y liberación, que sería más tarde reconocida por la Conferencia Episcopal y replicada a escala internacional.

LLUÍS ARTIGUES SJ: UN PIONERO DEL APOSTOLADO GITANO EN BARCELONA

El padre Lluís Artigues SJ, figura clave en la Pastoral Gitana en Barcelona y pieza fundamental en el legado espiritual de Pedro Closa, desplego un ministerio pionero de inserción sin precedentes. Creo espacios educativos, de acogida y de convivencia. A través de la participación activa, creo el Secretariado Gitano de Barcelona cuando corría el año 1965. Con su metodología se consiguió pasar del asistencialismo pasivo hacia la corresponsabilidad comunitaria.

El nombre del Padre Lluís Artigues queda inseparablemente vinculado al surgimiento de la Pastoral Gitana en Cataluña y al acompañamiento incomparable que brindó a comunidades gitanas durante la década de 1960. Catalán de vocación jesuita, fue el fundador y alma de la comunidad cristiana en la parroquia de Sant Pere Claver del Raval de Barcelona, donde desplegó un ministerio pionero de inserción sin precedentes.

Cuando, tras el Concilio Vaticano II, Barcelona vio cómo comunidades gitanas ocupaban espacios informales—cuevas y barracas en la ladera de Montjuïc y el Raval—Artigues no se limitó al sacrificio pastoral desde la ciudad: se adentró en lo marginal. En 1956 ya trabajaba activamente en zonas de miseria junto al entonces novicio Pedro Closa, creando espacios educativos, de convivencia y acogida.

Artigues no se conformó con dar asistencia; apostó por la dignidad. Organizó aulas para alfabetización, clases para adultos y espacios de valoración cultural, respetando la identidad gitana. Su acción desembocó en la creación del Secretariado Gitano de Barcelona en 1965, promovido por el arzobispo Gregorio Modrego, donde Artigues ejerció como primer director. Este organismo impulsó la revista Pomezia, brújula informativa y cultural de generaciones de gitanos y gitanas.

La metodología que impulsó se basaba en la participación activa de las propias personas gitanas: voluntariado gitano en educación y mediación, inclusión en la gestión de la pastoral, trabajo con niñas y niños en aulas abiertas. Fue un viraje epistemológico: pasar del asistencialismo pasivo hacia la co-responsabilidad comunitaria.

El vínculo entre Artigues y Closa fue tan fuerte que décadas más tarde, ese legado se convertiría en un entramado educativo-social impulsado por la Fundación Pere Closa, que lleva vivo el espíritu original del apostolado gitano y su mirada intercultural.

Su labor dejó huella también en instituciones como el Secretariado Gitano, del que fue director. En esos años puso en pie estrategias que promovían la escolarización de niñas y niños gitanos, la alfabetización familiar y la inclusión cultural frente a la invisibilización social.

Artigues destacó por su corazón inculturado: vivió sin pretender convertirse en héroe, ni buscar reconocimiento externo. Fue un jesuita que se hizo hermano. Testimonios de quienes lo conocieron hablan de su simplicidad, su risa franca, su paciencia y su compromiso humilde. Fue él, con su mirada tranquila, quien enseñó a Pedro Closa a bajar al mundo gitano sin sermones, desde la escucha, desde la vida compartida.

Por eso, su figura es recordada no por grandes discursos, sino por intervenciones concretas y transformadoras: creación de escuelas, acompañamiento espiritual, perseverancia en barrios hostiles, capacidad de abrir diálogos y tender puentes entre el mundo institucional y el corazón gitano.

En definitiva, Lluís Artigues fue el corazón del apostolado gitano en Barcelona: un hombre comprometido con el otro, que creyó en la dignidad cultural de quienes dormían en cuevas, que insistió en que los gitanos eran sujetos activos y no meros receptores, y que desempeñó un papel fundacional para que la Iglesia, desde dentro, escuchara y se hiciera hogar.

Hoy, su legado vive en las estructuras comunitarias, en la experiencia vivida de miles de familias gitanas, en la pedagogía inclusiva y en el horizonte de justicia que sigue abriendo puertas. Sin él, probablemente no entenderíamos la veterana historia de la pastoral gitana barcelonesa, ni en qué raíz creció la figura de Pere Closa como testimonio transformado por la identidad y la fe compartida.

GARCÍA-DIE, EL JESUITA COMPROMETIDO

José María García-Díez, en realidad más conocido como Jordi García‑Die SJ, destacado sacerdote catalán que dedicó décadas al acompañamiento de comunidades gitanas en Barcelona y en toda España. Su proyecto pastoral, en base a la fidelidad del evangelio, al respeto cultural y a la acción social comprometida, transformó los modos de relación institucional con la comunidad gitana. Su legado permanece vivo.

«Inició un proyecto pastoral que transformaría los modos de relación institucional con la comunidad gitana. Su trayectoria se articuló en torno a tres pilares: fidelidad al mensaje evangélico, respeto cultural y acción social comprometida».

Jordi M. García‑Die y Miralles de Imperial (Barcelona, 9 de marzo de 1927 – 15 de febrero de 1999) fue una figura central en el desarrollo del Secretariado Gitano de la Conferencia Episcopal Española, donde ejerció como director desde 1967 hasta 1988. Natural de una familia de elevada vocación social –su padre, Agustín García-Die Andreu, fue reconocido médico y benefactor–, optó por la Compañía de Jesús en 1952 e inició un proyecto pastoral que transformaría los modos de relación institucional con la comunidad gitana. Su trayectoria se articuló en torno a tres pilares: fidelidad al mensaje evangélico, respeto cultural y acción social comprometida.

En 1967, impulsó la creación del Secretariado Gitano de la Conferencia Episcopal, institución pionera en el ámbito europeo que articuló esfuerzos institucionales para promover la alfabetización, urbanización, educación y formación entre las personas gitanas. Bajo su liderazgo, ese organismo dejó de ser un mero corredor asistencial, para convertirse en motor de inclusión y diálogo entre la Iglesia y las comunidades históricamente excluidas.

«El Secretariado Gitano bajo su liderazgo, ese organismo dejó de ser un mero corredor asistencial, para convertirse en motor de inclusión y diálogo entre la Iglesia y las comunidades históricamente excluidas».

Su sensibilidad le llevó también a fundar y dirigir el Instituto Católico de Estudios Sociales de Barcelona, un semillero de intelectuales, trabajadores sociales y agentes de cambio que, a partir de los años 70, profesionalizaron el trabajo social en España. Fue en ese entorno donde surgió la figura del trabajador social católico como actor clave en mediación cultural y transformación comunitaria.

García‑Die adoptó una mirada inclusiva: en lugar de imponer modelos externos, facilitó la participación activa de líderes comunitarios gitanos en la gestión del Secretariado. Propició la formación de mujeres gitanas, promovió proyectos de mediación y alentó la aparición de emisoras, publicaciones y centros culturales con protagonismo gitano. Su gestión fue decisiva en el reconocimiento institucional del pueblo gitano, antes marginado.

El impacto de su labor trasciende lo administrativo: puso en pie una red de infraestructura simbólica y comunitaria que permitió a muchas familias gitanas reconstruir su autoestima, integrarse en la educación pública y proyectarse profesionalmente en el acceso a la vivienda, la salud y el empleo.

«García‑Die adoptó una mirada inclusiva: en lugar de imponer modelos externos, facilitó la participación de líderes comunitarios gitano, propiciando la formación de mujeres gitanas, promoviendo proyectos de mediación... Su gestión fue decisiva en el reconocimiento institucional del pueblo gitano, antes marginado».

El Secretariado Gitano transformó su dimensión operativa cuando el centro de la comunidad pasó a ser escuchado como sujeto. En los últimos años de su vida, promovió la creación de la Comité Catholique International pour les Tsiganes (CCIT) en 1976, organismo de trabajo global con el pueblo gitano, contribuyendo a construir redes internacionales y al reconocimiento transnacional de sus derechos.

Su legado permanece vivo: el Centro de Cultura Gitana “García‑Die” en Barcelona lleva su nombre, y su enfoque comunitario se considera referente dentro de la pastoral católica con personas romaníes. Gracias a su impulso, se creó un espacio de encuentro donde la fe cristiana y la identidad gitana podían dialogar sin renuncias ni subordinaciones.

ADOLFO CHÉRCOLES, ENLACE ESPIRITUAL CON EL LEGADO JESUITA

En la relación entre el Padre Adolfo Chércoles SJ y los jesuitas pioneros de la intervención social con comunidades gitanas en Cataluña, como Pedro Closa SJ y Jordi García‑Die SJ, cabe destacar el compromiso espiritual, aunque dicha relación es menos de contacto directo y más de compromiso espiritual compartido y familia jesuítica común, se asume la identidad y cotidianidad como el camino de acercamiento real a los gitanos.

«Chércoles vivió como albañil junto a comunidades gitanas asumiendo su identidad y cotidianidad como camino de acercamiento real al otro».

El Padre Adolfo Chércoles SJ, oriundo de Carmona (Sevilla), se destaca por su compromiso espiritual con comunidades marginadas, siguiendo una línea de inculturación y cercanía radical que convergía directamente con el modelo iniciado por figuras como Pedro Closa y Jordi García‑Die. Aunque su trabajo se desarrolló en Andalucía y en ambientes de misión obrera, su enfoque metodológico y pastoral complementa y actualiza el legado que la Compañía de Jesús había sembrado en Cataluña junto a Closa y García‑Die.

«Su acción se inserta dentro de la misma cultura jesuítica: inculturación, diálogo y atención a los pobres, su espiritualidad forma parte de esa familia religiosa que ha priorizado la justicia social enraizada en la vida con los más excluidos».

Chércoles vivió como albañil junto a comunidades gitanas, al igual que Closa vivió entre personas calé en barrios del Raval y Andalucía, asumiendo su identidad y cotidianidad como camino de acercamiento real al otro. Tanto Chércoles como Closa compartieron la convicción de que “oper apud gitanos” —que trabajar entre gitanos implica convivir, compartir y aprender— no era solo lema, sino praxis cotidiana.

El enfoque metodológico que Chércoles aplicó —una espiritualidad ignaciana arraigada en la vida sencilla, el silencio, el servicio manual y la reciprocidad real— retoma y amplifica la lógica comunitaria del Secretariado Gitano impulsado por Closa y García‑Die en Barcelona entre los años 1960 y 80.

«Chércoles, al igual que Closa compartieron la convicción que trabajar entre gitanos implica convivir, compartir y aprender. En su caso no era solo lema, sino praxis cotidiana».

Su acción se inserta dentro de la misma cultura jesuítica: inculturación, diálogo y atención a los pobres, promovida por Pedro Arrupe desde la Compañía. Aunque Chércoles no fue historiador del Secretariado de Catalunya ni participó directamente en su dirección, su espiritualidad forma parte de esa familia religiosa que ha priorizado la justicia social enraizada en la vida con los más excluidos.

Aunque no hay registro directo de colaboración personal entre Chércoles y Closa o García‑Die, su estilo pastoral forma parte del mismo impulso jesuítico: cruzar fronteras físicas y sociales. Pedro Closa, al ser reconocido como gitano adoptivo y vivir en convivencia con gitanos, plantó un modo de estar con que fue también recorrido por religiosos como Chércoles. Jordi García‑Die, en su labor desde el Secretariado Gitano, profesionalizó una acción institucional que se fundamentaba en la presencia encarnada y el liderazgo comunitario, prefigurando la espiritualidad compartida que luego Chércoles llevó a otros ámbitos. En resumen, la relación es menos de contacto directo y más de compromiso espiritual compartido y familia jesuítica común.

GYPSY LORE SOCIETY, ESPACIO DE ENCUENTRO GITANO

La historia de la Gypsy Lore Society es, en cierto modo, un reflejo del tránsito del mundo académico occidental desde la observación distante hacia el reconocimiento comprometido. Fundada en 1888 en Edimburgo, esta sociedad surgió en pleno auge del folclorismo y el orientalismo europeo, de la mano de figuras como David MacRitchie y Francis Hindes Groome, quienes desde sus despachos victorianos se sintieron atraídos por la historia, la lengua y las costumbres del pueblo gitano. La fundación de la sociedad respondía entonces a un interés erudito por recopilar tradiciones, leyendas y estructuras lingüísticas romaníes, muchas veces desde una mirada romántica y paternalista, pero que sin duda estableció las bases de lo que con el tiempo llegaría a ser una disciplina sólida y rigurosa: los Romani Studies.

«La Gypsy Lore Society fue reactivada en 1907 por Robert Andrew Scott MacFie, quien centralizó su archivo en Liverpool e impulsó una labor documental de gran alcance …, aunque todavía sin una participación del sujeto gitano como autor o interlocutor».

En sus inicios, la Gypsy Lore Society funcionó como un espacio de coleccionismo cultural, centrado en la publicación de boletines y estudios sobre “los gitanos” desde una perspectiva externa. Groome, por ejemplo, publicó los primeros tres volúmenes de la revista de la sociedad, y su influencia fue decisiva en fijar el tono inicial de la organización. A finales del siglo XIX, tras una breve etapa de actividad, la sociedad entró en un período de silencio hasta que fue reactivada en 1907 por Robert Andrew Scott MacFie, quien centralizó su archivo en Liverpool e impulsó una labor documental de gran alcance. En esta nueva etapa también cobró un papel fundamental Dora Esther Yates, una lingüista autodidacta que dominaba varios dialectos romaníes y que, como secretaria no oficial durante décadas, sostuvo el funcionamiento práctico de la organización. Su vínculo con John Sampson, autor del monumental The Dialect of the Gypsies of Wales, consolidó una etapa más científica, centrada en el estudio de la lengua romaní desde fuentes directas, aunque todavía sin una participación activa del sujeto gitano como autor o interlocutor.

Fue necesario que avanzara el siglo XX para que la Gypsy Lore Society comenzara a transformarse. En las décadas siguientes, especialmente desde los años 70 y 80, surgieron nuevas voces, nuevas preguntas y una profunda autocrítica dentro del propio mundo académico. ¿Cómo construir un conocimiento sobre el pueblo gitano sin gitanos? ¿Cómo hablar de culturas vivas sin escucharlas? Estas cuestiones fueron emergiendo con fuerza en paralelo al surgimiento del movimiento romaní internacional y a la articulación de redes académicas de gitanos e investigadores comprometidos. La GLS, que ya había vivido una cierta decadencia institucional en la posguerra, supo entonces dar un giro importante.

«¿Cómo construir un conocimiento sobre el pueblo gitano sin gitanos? ¿Cómo hablar de culturas vivas sin escucharlas? Estas cuestiones fueron emergiendo con fuerza en paralelo al surgimiento del movimiento romaní internacional y a la articulación de redes académicas de gitanos e investigadores comprometidos. La GLS, que ya había vivido una cierta decadencia institucional en la posguerra, supo entonces dar un giro importante».

Este giro comenzó a consolidarse con el traslado de la sede principal a los Estados Unidos en 1989, donde nuevas generaciones de académicos y activistas propusieron un modelo más plural, horizontal y crítico. Fue entonces cuando intelectuales gitanos empezaron a ocupar espacios dentro de la organización y a participar en su producción editorial y científica. Uno de los pioneros fue el lingüista romaní Ian Hancock, nacido en Gran Bretaña, pero formado y radicado en Texas, quien no solo reivindicó el carácter indoeuropeo de la lengua romaní, sino que denunció los silencios históricos sobre el genocidio del Porrajmos y la negación sistemática de los derechos del pueblo gitano. Hancock, miembro de la Gypsy Lore Society y figura clave en el Congreso Mundial Gitano de 1971, ejerció una influencia decisiva para que la GLS empezara a incluir perspectivas romaníes en sus publicaciones.

«Hoy en día, la Gypsy Lore Society edita una de las revistas científicas más prestigiosas en el campo de los estudios romaníes, Romani Studies, en la que publican tanto académicos consagrados como jóvenes investigadores romaníes que empiezan a tener un espacio donde su conocimiento –arraigado en la experiencia vital y en el rigor teórico– es valorado en pie de igualdad».

Con el tiempo, otras figuras como Elena Marushiakova, Veselin Popov, Adrian Marsh y Angéla Kóczé –aunque no todos de origen romaní, pero sí profundamente comprometidos con la inclusión– han formado parte activa de la GLS, ampliando su red de relaciones, diversificando las temáticas abordadas y abriendo paso a una presencia cada vez mayor de autores gitanos. El cambio más profundo, sin embargo, ha sido epistemológico: desde una mirada que describe, a una mirada que dialoga; desde un sujeto de estudio, a un sujeto con voz propia.

Hoy en día, la Gypsy Lore Society edita una de las revistas científicas más prestigiosas en el campo de los estudios romaníes, Romani Studies, en la que publican tanto académicos consagrados como jóvenes investigadores romaníes que empiezan a tener un espacio donde su conocimiento –arraigado en la experiencia vital y en el rigor teórico– es valorado en pie de igualdad. Además, la sociedad organiza congresos internacionales anuales, promueve premios a la investigación joven como el Marian Madison Young Scholars’ Prize y mantiene un valioso archivo documental, el Victor Weybright Archives of Gypsy Studies, hoy alojado en la Universidad de Michigan.

«Su apuesta por incluir voces gitanas, por apoyar trabajos de jóvenes investigadores romaníes, por estudiar no solo la lengua y las costumbres sino también las políticas públicas, las discriminaciones estructurales, el racismo institucional y las formas de resistencia cultural, la han convertido en un espacio de encuentro entre ciencia y justicia».

En su largo recorrido, la Gypsy Lore Society ha vivido luces y sombras. Fue durante mucho tiempo una organización centrada en un modelo de estudio folklórico que, aunque valioso, dejó fuera al sujeto romaní. Sin embargo, en las últimas décadas ha sabido emprender un proceso de transformación constante, no exento de tensiones, pero imprescindible. Hoy, su apuesta por incluir voces gitanas, por apoyar trabajos de jóvenes investigadores romaníes, por estudiar no solo la lengua y las costumbres sino también las políticas públicas, las discriminaciones estructurales, el racismo institucional y las formas de resistencia cultural, la han convertido en un espacio de encuentro entre ciencia y justicia.

No se puede entender hoy el desarrollo de los estudios gitanos sin referirse a la Gypsy Lore Society. Su influencia en la creación de departamentos universitarios, su apoyo a publicaciones clave, su archivo histórico, sus debates sobre ciudadanía, identidad, salud pública o educación itinerante, han marcado la agenda académica durante generaciones. Y sobre todo, ha sido un espacio donde, cada vez con más fuerza, la voz gitana se expresa, se escucha y se transforma en conocimiento.

En definitiva, la historia de la Gypsy Lore Society es también la historia de una toma de conciencia: de un saber construido sin los gitanos, a un saber compartido con ellos; de un archivo del pasado, a una herramienta para construir el futuro. Un ejemplo de cómo la academia puede, si se lo propone, caminar del exotismo hacia el compromiso.

HOMENAJE A SIR PETER MERCER, ACTIVISTA ROMANI DE CAMBRIDGE

Sir Peter Mercer MBE (1934–2017), nacido y criado en Cambridge, fue un líder comunitario cuyo activismo, sensibilidad humana y compromiso político lo convirtieron en uno de los referentes más influyentes en la historia contemporánea del pueblo gitano. Este texto celebra su vida, legado y contribuciones desde la óptica académica, sociopolítica y afectiva.

Peter Mercer creció en un contexto marcado por la segregación y el desconocimiento institucional. Separado de su familia en la niñez y criado en un internado católico, vivió en carne propia el desprecio por su identidad romaní, lo que forjó en él una sensibilidad profunda y una convicción comprometida con la justicia social. Era conocido cariñosamente como “Peterborough Pete” entre la comunidad viajera por su humilde cercanía y su capacidad de conectar con todos.

Desde su juventud se involucró como activista. En los años 50 se alistó en el Ejército británico, ganando medallas por su servicio en el Canal de Suez y destacándose como tres veces campeón de boxeo interservicios. Su posición como figura respetada dentro de la comunidad facilitó su posterior papel clave en organizaciones comunitarias como el East Anglia Gypsy Council.

Su influencia se consolidó cuando asumió responsabilidades en el National Gypsy Education Council, que más tarde se transformó en la Gypsy Council for Education, Welfare and Civil Rights. Durante décadas, Peter trabajó para profesionalizar la acción comunitaria: coordinó políticas efectivas en educación, vivienda y atención social, promoviendo la participación de los propios romaníes en los procesos de toma de decisiones.

Fue también miembro británico en el Praesidium de la International Romani Union, lo que le permitió representar a su comunidad en congresos internacionales, contribuyendo a dar voz gitana en espacios globales de toma de decisión. En varias ocasiones intervino como intérprete y delegado en los World Romany Congresses, lo que refuerza su rol de nexo entre activismo local e incidencia internacional.

El legado de Mercer se refleja tanto en sus acciones colectivas como en su humanidad cotidiana. Su familia lo describió como un héroe: su hija Kerry afirmaba que “nuestra apariencia de limpieza no podía ocultar su identidad, pero él siempre dijo la verdad con dignidad”. Como su compañera Ruth, expresó Siobhan Spencer de la Gypsy Liaison Group, Peter nunca actuaba de forma confrontativa, sino que avanzaba con una diplomacia paciente y efectiva que le permitió lograr cambios desde dentro del sistema.

Su impacto legal fue decisivo en el caso de la Comisión para la Igualdad Racial contra Dutton en 1989, cuya resolución contribuyó a reconocer el estatus étnico de los gitanos bajo la legislación británica. Su testimonio fue uno de los aportes que validaron jurídicamente la existencia como grupo étnico, marcando un hito en la no discriminación institucional.

La trayectoria de Peter Mercer representa una articulación impecable entre identidad romani, sensibilidad familiar y estrategia política. No poseía un título académico, pero su saber vivencial se puso al servicio de las comunidades y las instituciones. La combinación de su credibilidad personal con su estilo dialogante lo convirtió en un embajador natural de la comunidad gitana en ámbitos oficiales y en una figura determinante en políticas inclusivas.

Hoy, su influencia persiste en las estructuras organizativas fundadas o impulsadas bajo su liderazgo, muchas de las cuales siguen activas en el Reino Unido y Europa. Organizaciones como The Gypsy Council, entidades en áreas de educación o asociación de mujeres gitanas (por ejemplo, la National Association of Gypsy Women apoyada también por Mercer) descansan sobre los principios que él estableció: autodeterminación, liderazgo comunitario y acción colectiva informada.

Sir Peter Mercer no fue un escritor famoso ni un académico prestigioso según los estándares convencionales, pero su impacto fue monumental. Su vida encarna la dignidad gitana, la lucha por la igualdad y la construcción de puentes entre la comunidad y el legado institucional. Su recuerdo sigue vivo como testimonio de que la transformación no siempre viene de grandes discursos, sino de la coherencia de quien acompaña con firmeza, sensibilidad y gratitud.

PHILOMENA FRANZ Y LA HERIDA ABIERTA DEL PORRAJMOS

Memoria, persecución y resistencia de una mujer sinti ante el Holocausto

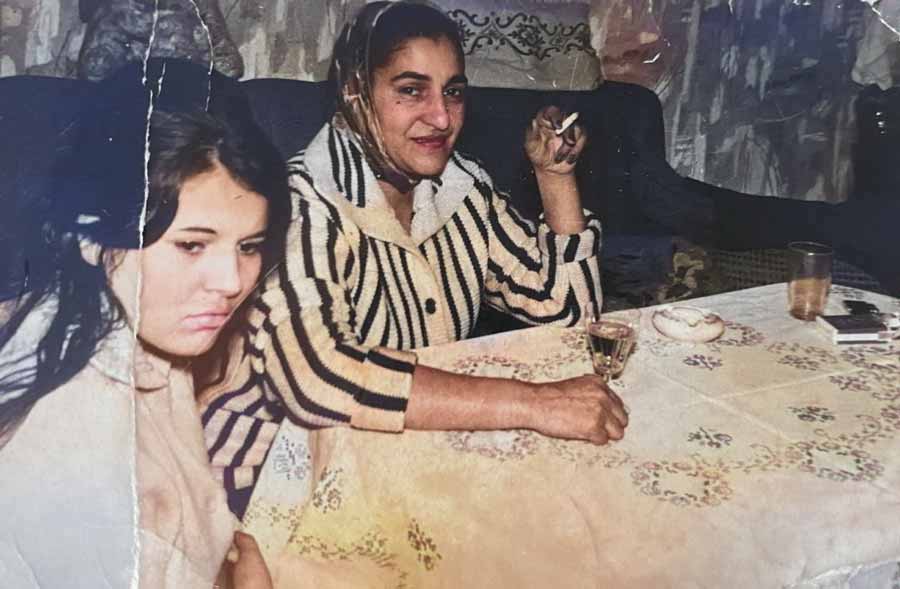

Philomena Franz con su hija Toska

«Franz no solo sobrevivió al horror de Auschwitz, sino que se convirtió en cronista de su pueblo, en defensora de la memoria y en portavoz de los olvidados».

Philomena Franz, nacida Philomena Köhler en 1922, fue una de las voces más luminosas y desgarradoras que nos dejó el siglo XX en relación con el genocidio del pueblo romaní y sinti durante la Segunda Guerra Mundial. Su testimonio, profundamente humano y literario, ha servido para dar nombre y rostro a una tragedia histórica que aún hoy sigue siendo invisibilizada. Franz no solo sobrevivió al horror de Auschwitz, sino que se convirtió en cronista de su pueblo, en defensora de la memoria y en portavoz de los olvidados. Su vida encarna tanto la brutalidad del Porrajmos —el “devoramiento”— como la dignidad de una resistencia que se alza desde el lenguaje, la música y la palabra.

Philomena nació en Bingen am Rhein, en el seno de una familia Sinti de músicos y comerciantes de caballos, uno de los modos de vida tradicionales entre los gitanos centroeuropeos. La familia Köhler mantenía una vida nómada, siguiendo circuitos feriales y comerciales establecidos desde generaciones, hasta que las restricciones impuestas por el nazismo y las ordenanzas municipales fueron restringiendo cada vez más su movilidad. Como muchas familias sinti en la Alemania de entreguerras, combinaban su sustento con presentaciones musicales —principalmente de violín, acordeón y canto—, actividades artesanales y venta de caballería. Su cultura, profundamente oral, se articulaba en torno a la música, la familia y la memoria: una herencia cultural que los nazis declararon degenerada y subhumana.

«Su cultura, profundamente oral, se articulaba en torno a la música, la familia y la memoria: una herencia cultural que los nazis declararon degenerada y subhumana».

Con la llegada del nacionalsocialismo, la familia de Philomena fue objeto de vigilancia policial, discriminación administrativa y represión. El régimen de Hitler promulgó desde 1933 leyes raciales que clasificaban a los Sinti y Roma como “asociales” y “biológicamente inferiores”. El informe de Robert Ritter y Eva Justin, psiquiatras del Instituto de Higiene Racial, estableció la base pseudocientífica para su persecución sistemática, promoviendo esterilizaciones forzadas, internamientos en campos de trabajo y finalmente su exterminio físico. Como señala el historiador Michael Zimmermann, “el nacionalsocialismo consideró a los gitanos como un peligro racial interno, y actuó contra ellos con un proyecto de limpieza étnica comparable al dirigido contra los judíos” (Verfolgung und Vernichtung der Zigeuner, 1989).

«Como señala el historiador Michael Zimmermann, “el nacionalsocialismo consideró a los gitanos como un peligro racial interno, y actuó contra ellos con un proyecto de limpieza étnica comparable al dirigido contra los judíos”».

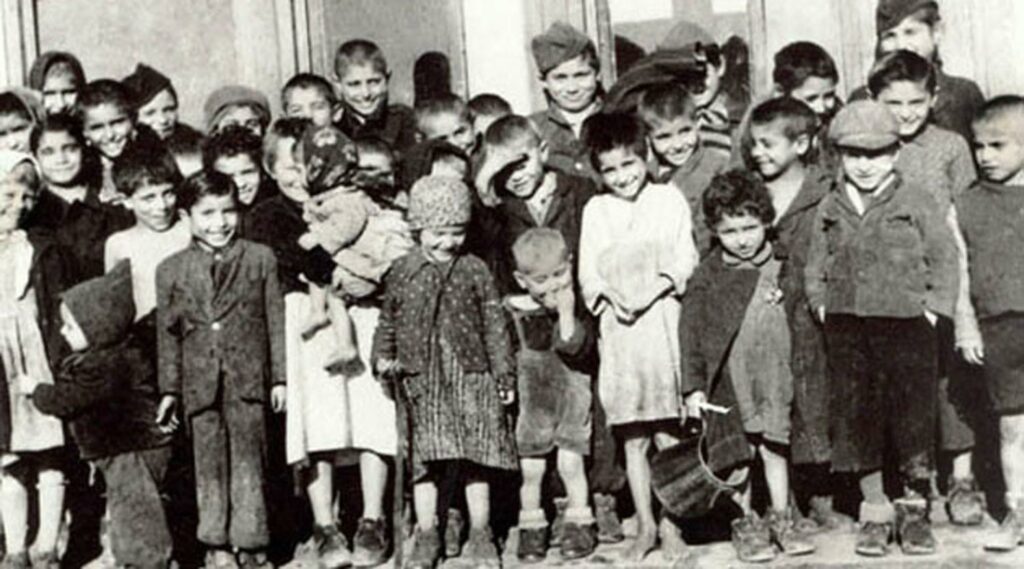

En este contexto, Philomena fue arrestada por la Gestapo y enviada al campo de Auschwitz-Birkenau, junto a su madre, hermanos y otros miembros de su comunidad. Allí fue internada en el Zigeunerlager, el “campo gitano”, una sección específica de Auschwitz que albergó a más de 20.000 personas romaníes y sintis, entre ellas 11.000 niños. En su testimonio recogido en Zwischen Liebe und Hass (“Entre el amor y el odio”, 1985), Philomena escribe: “Los niños eran los primeros en morir. No porque los mataran de inmediato, sino porque no comprendían el hambre ni el miedo. Lloraban, y eso los condenaba. Nadie podía llorar en Auschwitz”.

El Zigeunerlager fue escenario de múltiples atrocidades: experimentos médicos, hambre extrema, trabajos forzados, y finalmente, el exterminio masivo en la noche del 2 al 3 de agosto de 1944, cuando los últimos 2.897 prisioneros romaníes fueron asesinados en las cámaras de gas. Philomena había logrado escapar unos meses antes, tras ser trasladada a Ravensbrück y luego a otro campo de trabajo. Años después, afirmaría: “Sobreviví, pero quedé rota. Mis padres, mis hermanos, mis primos… todos murieron. No hay tumba para ellos. Solo mi memoria”.

«El relato de Franz no es sólo el de una víctima, sino también el de una intelectual gitana que supo transformar el dolor en palabra. En sus obras literarias y conferencias, denunció la complicidad del Estado alemán, la pasividad del mundo y el silencio que siguió a la guerra».